Effetto Pollyanna

Care e cari buongiorno,

come state?

Prima cosa perdonatemi se questa newsletter non è arrivata ieri, ma ho avuto un weekend piuttosto intenso risultato di una combo esplosiva tra il master in presenza (sto facendo un master in counseling filosofico forse ormai lo sapete) e Orlando con il mocio e la tosse, ovvero: notti insonni.

Quindi ora sono qui lunedì mattina in una specie di stato catatonico mentre fuori è tornato il clima artico con la luce di Berlino a gennaio (ovvero: grigio tendente al nero).

Ho una montagna di libri sul comodino e cose da vedere/finire di vedere e “sfrutto” queste righe per fare il punto insieme a voi.

Come ho anticipato nelle stories una delle cose che mi ha dato più da pensare in questi giorni è che in diverse occasioni qualcuno – conoscenti, amici, persone di passaggio- hanno commentato certi miei comportamenti come “troppo gentili”.

Questa osservazione, invece che inorgoglirmi, mi ha fatta sentire a disagio:

Io troppo gentile?

Perché?

Cosa sto sbagliando? Che pezzi mi sto perdendo?

Sono davvero troppo gentile aka … troppo debole?

Io che mi sono sempre sentita Pippi Calzelunghe che alza i cavalli e se ne frega di tutto, come mai vengo percepita come Heidi o, peggio!, Pollyanna?

Mi sono sentita Max, l’innamorato della nostra Renèe protagonista de La vagabonda di Colette.

Lui è “gentile”, un brav’uomo.

Uno che

“ha viaggiato come tutti: non allontanandosi troppo e non spesso. Ha letto quello che tutti leggono, conosce un sacco di gente e non riesce a fare il nome, eccetto quello di suo fratello maggiore, di tre amici intimi: e io gli perdono tutta questa banalità in grazia di una semplicità che non ha nulla di umile e perché non ha niente di dire su se stesso”

Perché se si dice “gentile” in qualche modo si pensa alla mediocrità.

A qualcuno che non è in grado di farsi valere.

Come se se non si è aggressivi nel proprio modo di porsi, di parlare, di esprimere le proprie idee, queste vengano depotenziate.

Perché in un mondo che evoca il “ritorno alla gentilezza”- come se fosse qualcosa di astratto e dimenticato, che non fa più parte di questi tempi incerti di dibattiti polarizzati sui social network- questa parola mi mette ancora così paura?

Qual è il pregiudizio inconsapevole che devo combattere?

Ho sempre pensato che il mito della forza fosse lo scoglio più visibile e necessario di arginare della cultura patriarcale. Quell’idea per cui si vale se si va in guerra, se si combatte, se non si mostrano i propri limiti.

Le donne “forti” sono coloro le quali imitano il privilegio e il modo di agire maschile interiorizzato. Con il risultato di non fare nessuna rivoluzione, ma assoggettandosi a schemi predefiniti, non fanno altro che confermarli.

Un po’ come Lydia Tar, eroina maschilista e irresistibile cinematograficamente che sebbene incarni tutte le istanze del #metto (donna gay che si fa largo in un mondo di maschi) si ritrova a replicare le peggio cose che fanno i peggio maschi (l’esercizio di potere, il ricatto). Ma la cosa straordinaria del film e di quel personaggio è che forse Lydia Tar manco se ne rende conto, così convinta di portare avanti un’altra bandiera (quella del femminismo, quella della donna forte)

Mi sono guardata intorno e ho guardato il mio telefono, errore madornale perché quando sono affollata di questi pensieri a cui non riesco a dare risposta, non c’è modo migliore di raggiungere i miei limiti di irritazione che leggere i dibattiti su Instagram.

È tutto un prendere parti, difendersi dietro etichette, sbandierare prese di posizione che poi, bastano un paio d’ore, vengono sovvertite e ribaltate. Diventano nuovi posizioni da difendere, per ottenere più like, più follower, per far sentire le proprie voci. E io che non ho mai sopportato gli slogan, mi domando se davvero sia possibile creare un dibattito, uscire dai bianchi e neri e interrogarci sui grigi.

Uscire dagli schemi. Non creare contrapposizioni.

Vi faccio un esempio.

Attorno alla maternità (eh lo so, ma in questo periodo l’occhio cade lì perché ci sono nel mezzo) si è sviluppata una riflessione social che inizialmente ho salutato con piacere: finalmente usciamo dai non detti, raccontiamo le cose come stanno, usciamo dalla retorica delle culle di vimini e dei sorrisi patinati.

Ma poi quello che vedo come risultato è una sorta di lotta di madri e non madri. Chi sceglie una cosa e la difende chi sceglie l’altra e la difende, non rendendoci conto che in realtà e molto spesso, le cose non si scelgono, capitano quando entra in gioco la vita.

E il rischio è quello di far sentire ancora più sbagliate e fuori luogo tutte le persone che come me quando si parla di “scelta” iniziano a sentire le palpitazioni (sarà che sono Bilancia.. chi può dirlo).

Io non ho scelto di diventare madre, e non avevo scelto di non diventarlo. La vita, gli incontri, il lavoro su me stessa, la psicanalisi e la filosofia che mi hanno portata a capire che cura/accudimento/accoglienza delle parti “femminili” (e qui intendiamo femminile alla Jung, interiorizzato che non ha niente che fare col biologico) di me non significavano: fine della libertà, impossibilità di realizzazione, mettersi il grembiulino e diventare fan dello swiffer.

(E questo grazie a due libri: Il lavoro di una vita di Rachel Cusk e La donna gelata di Annie Ernaux che mi hanno fatto capire che potevo essere la madre che volevo, di non sentirmi in colpa se ho una tata che mi permette di scrivere questa newsletter, leggere libri e fare tutte quelle cose che mi fanno sentire me stessa, che l’amore per un figlio è un dono che è tanto grande quanto la sua essenza sta nell’ambiguità di un sentimento, che si allarga e spalanca verso il futuro mentre circoscrive la tua capacità di azione nel presente).

Dall’altra parte, chi madre non la diventa dal punto di vista biologico non è detto proprio per niente che non eserciti la maternità in mille altri aspetti della vita e in altre relazioni.

In fondo se ci pensate è uno stereotipo dello stereotipo pensare che se si è madri il resto si annulli se non lo si è si ha la possibilità di emergere sul lavoro, nella propria libertà.

Convinzioni che portano al rischio di frustrazione massima nel caso in cui non ci si senta totalmente appagate dalla maternità (cosa che ritengo piuttosto impossibile: come nell’amore, nel lavoro, non è mai l’altro, soprattutto un bebè a darti il senso della vita) o, dall’altra parte, se non si è diventate madri e nemmeno top manager di “successo”.

È qui che torna in gioco il discorso sulla gentilezza, che a mio parere ha molto a che fare con la possibilità di perdonarci. Perché essere gentili inizia in primo luogo da noi.

Se non siamo gentili verso noi stesse difficilmente lo siamo con gli altri.

E quando vedo aggressività, incapacità di empatia, inabilità all’aiuto la prima reazione che ho è di provare tenerezza (io povera debole) per chi si comporta in quel modo.

Perché forse sono stata anche io così. Quando ero più giovane, quando ero insicura, quando pensavo di dover per forza dover dimostrare di non essere una ragazzina debole e indifesa, urlavo, mi arrabbiavo.

Però non ce la facevo a non essere “gentile”, che oltre che con il perdono ha molto a che fare con la nostra propensione verso l’umanità.

Se qualcuno mi chiedeva aiuto glielo davo. Pensavo fosse normale, giusto. Pensavo che fosse naturale fare agli altri quello che vorresti facessero a te.

“Semini e poi raccogli”

Dicono.

La verità è che poi questa raccolta spesso si attarda. Non è vero che le persone con cui “siamo stati gentili” ti ripagano.

Anzi, molto spesso non è così.

Forse perché pensano che siamo deboli o che non ne abbiamo bisogno.

E mi sono dispiaciuta, mi sono arrabbiata di nuovo.

Mi sono detta “ma perché la gente è così cattiva”.

Ma questa rabbia non mi faceva bene, mi rendeva lontana da me stessa, mi conduceva in territori che non erano miei.

E dunque la mia attitudine alla gentilezza ha poco a che fare con Buddha e molto più con il mio benessere psicofisico.

Se sono gentile, mi sento meglio col mondo.

E se mi sento meglio col mondo mi sento meglio con me stessa.

E questo l’ho capito grazie ai libri, che rimangono il territorio dei grigi, dei dubbi, delle non prese di posizione.

Questa settimana ho chiacchierato con Paolo Giordano del suo bellissimo romanzo che è Tasmania (link tasmania) che è un romanzo sulle incertezze, le insicurezze, le paure, le crisi che viviamo (fuori e dentro di noi) e il bisogno che abbiamo degli altri.

Dell’amore ovunque esso sia e qualunque cosa incarni.

Coltivare i dubbi e non le granitiche sicurezze è un modo per essere gentili, perché identifica un territorio di incontro.

“Provare empatia non significa buttarsi nella carne e nella pelle dell’altro senza paracadute- perdonatemi se mi auto cito da La verità è che non ti piaci abbastanza- Significa riconoscere i nostri limiti e confini e trovare una chiave di connessione con l’altro, sintonizzandoci sulle sue fragilità, non avendo paura di mostrare le nostre”.

Per Schopenauer la gentilezza è la preoccupazione genuina e profonda per l’altro.

Per Marco Aurelio è la delizia più grande dell’umanità.

“Un indicatore della salute mentale”, scriveva Donald Winnicott nel 1970, “è la capacità di entrare nei pensieri, nei sentimenti, nelle speranze e nelle paure di un’altra persona. E di concedere a un’altra persona di fare lo stesso con noi”.

E in questo presente narcisistico, ipercompetitivo, sloganistico è di certo il più grande atto di ribellione.

IL MIO LAVORO

Queste settimane ho anche riflettuto moltissimo su quello che è diventato il mio lavoro. Complice un instagram che diventa sempre più ostico da conquistare per ottenere visibilità (e di conseguenza like e follower etc etc).

Io sono arrivata su Instagram per caso, come reazione ad un periodo che andava di schifo, in cui la vita privata faceva schifo ma pure quella professionale faceva schifo.

In un momento in cui quello che per me fino a quel momento era stato un percorso facile e affollato (lavoravo sempre, facevo cose bellissime, guadagnavo bene per avere un intorno dei trent’anni e non mi rendevo conto della mia fortuna sfacciata) si è intoppato. Mi sono confrontata con la domanda delle domande: che diamine faccio ora?

E lanciarmi sui social con le mie passioni è stata la risposta più naturale prima del: ok, mandiamo cv all’impazzata terrorizzata dal fatto che, in fondo, non sapevo fare niente se non parlare e scrivere di storie.

Quindi per me trovare uno spazio in cui potermi esprimere e trovare persone come voi che siete un bel gruppo di persone intelligenti e affiatate è stata una salvezza e una fortuna.

Però ora non ho nessuna intenzione di stravolgere il mio percorso per andare incontro gli agli algoritmi.

Vorrei che le Flaneuse rimanessero uno spazio in cui emozionarsi leggendo Colette, raccontando la vita di Virginia Woolf e facendo interviste di un’ora a Paolo Giordano.

Ho bisogno di tempo, spazio, righe e non minuti di reel, che per carità provo a fare per cercare di raccontare con il linguaggio dei social il progetto culturale (perché questo Flaneuse prima di tutto) che con costanza, fatica, passione ho messo in piedi.

Ma non ho alcuna intenzione di ossessionarmi alla ricerca del follow.

Sono abbastanza cresciuta per sapere cosa mi piace e cosa no e soprattutto cosa mi viene bene.

E credo che le passeggiate, parlare per ore di scrittori, fare incontri culturali online e dal vivo siano il mio spazio più adeguato dove chi partecipa (e decide anche di devolvere del denaro) riceve qualcosa in cambio che è conoscere cose che magari non sapeva ma soprattutto regalarsi un momento di riflessione e bellezza.

Questo per dirvi che sì continuerò a usare instagram come luogo di comunicazione e creazione di contenuti ma le cose belle le troverete qui e negli eventi sempre più numerosi che sto organizzando.

Tra lunedì e mercoledì lancerò – finalmente- la mia nuova “piattaforma” dove raccoglierò tutto e renderò più facile per voi capire cosa sto combinando e come partecipare (so benissimo che mandare delle mail e inseguire le stories non è semplice, mi ci è voluto però un po’ per organizzarmi).

Spero che ne siate felici e di poter crescere ancora insieme.

CHI SONO, COSA FACCIO, COSA SONO LE FLANEUSE

Flaneuse è il mio progetto editoriale, si tratta di eventi, incontri, passeggiate letterarie all’aperta, chiacchiere online di libri, corsi.

Flâneuse è un universo di storie, libri, film, passeggiate e persone.

Incontri, webinar, bookclub, racconti di vite e storie. Flâneuse è un progetto editoriale e culturale dedicato a persone curiose che desiderano migliorarsi attraverso i libri, le vite di grandi scrittrici e scrittori, la filosofia, la condivisione di esperienze.

Unisciti e partecipa alla rivoluzione Flâneuse!

Lavorare al progetto Flaneuse richiede tempo e impegno. Lo faccio perché il mio lavoro - giornalista e promotrice culturale - è cambiato molto negli ultimi anni e mi ha portata a capire che quello che mi da più soddisfazione è raccontare e diffondere cultura/idee/consigli a chi è realmente interessato.

È bello scrivervi ed è bello ricevere i vostri feedback e le vostre osservazioni su film, letture, idee che vi propongo. E soprattutto è bello essere stimolata dalle vostre considerazioni.

Ho cercato di modulare le richieste economiche in maniera tale che fossero sostenibili e ragionevoli, dando la possibilità a tutti di accedere a diversi contenuti partendo dalla sottoscrizione che è gratuita e potendo scegliere tra diversi piani che trovate qui sotto.

SOLO PER QUESTA SETTIMANA TROVERAI LE QUOTE DEL 2022, TI CONSIGLIO DI AFFRETTARTI!!!!

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Continuano gli appuntamenti dedicati a Virginia Woolf. Se vuoi vedere come è andato il primo guarda questo video!

Le prossime date saranno:

Sabato 4 Marzo: Virginia e l’amore

Sabato 11 Marzo: Virginia e l’autodeterminazione (e la vocazione)

Per iscriverti scrivi a: 3479157450

COSE CHE HO VISTO/LETTO/FATTO

Ho finito La vita di chi resta il nuovo romanzo di Matteo B. Bianchi che sarà ospite di una diretta giovedì 2 marzo alle 21.

È una storia personale, toccante e dolorosa. Uno dei romanzi più belli e sinceri che abbia letto sul lutto .

Vi invito caldamente a partecipare!

FILM

Ho visto The Whale di Darren Aronofsky, nominato a tre Oscar, uno per il protagonista uno straordinario Brendan Freiser, tratto da una piece teatrale di Samuel D. Hunter (tra i nomi più interessanti della scena off Broadway). La trama mi ha ricordato molto un romanzo che ho amato molto (ma non è direttamente correlato) che si intitola Il Peso, di Liz Moore.

È un film disturbante e commovente, che si gioca sulle parole, le metafore e l’immagine del protagonista Charlie, un uomo che ha trasformato il suo dolore esistenziale (che scopriremo nel corso del film) nella sua arma di autodistruzione. Charlie è una persona affetta da una grave forma di obesità, ma non fa nulla per curarsi. Anche quando scopre che la sua pressione sanguigna è troppo alta e non avrà troppo tempo per vivere.

In una settimana tutta la sua esistenza gli si srotola davanti. Tutti i suoi errori, le sue paure, le relazioni a cui ha fatto del male (non spoilero, ma nelle trame su internet la trovate).

Una società che lo ha stigmatizzato e fatto sentire sbagliato, incapace – lui che è gentile ed empatico- di reagire.

Fa una tenerezza immensa Charlie, vorresti andare da lui, aiutarlo, buttargli tutte le merendine che ha nel cassetto, portarlo in ospedale, dirgli “la vita non è finita, si può sempre recuperare”.

Ma lui non ci riesce, riesce solo a chiedere scusa a chiunque incontri. Mi dispiace per il mio aspetto, mi dispiace perché sono così, mi dispiace perché esisto.

E poi ci sono i libri e il suo amore per la letteratura. Di mestiere Charlie aiuta i ragazzi del liceo a scrivere le loro tesine letterarie. Ne ha una – che è la chiave del film- che gli sta particolarmente a cuore, che tiene sempre con lui come un amuleto: una tesina dedicata a Moby Dick. La lotta contro la natura e la balena che sta dentro e fuori di noi.

“Questo libro mi ha fatto pensare alla mia vita”

E ho pensato a tutte quelle volte che ho cercato di spiegare come i libri entrano nelle vite delle persone, le plasmano, ma non sempre le trasformano. Perché lo scarto che c’è tra libro, lettore, e potere delle storie sta negli occhi di chi le guarda (o le legge).

Ma forse a modo suo Charlie ha trasformato la sua vita, decidendo di prenderla finalmente in mano, non lasciandola più scorrere, compiendo un atto di profonda consapevolezza.

E gentilezza.

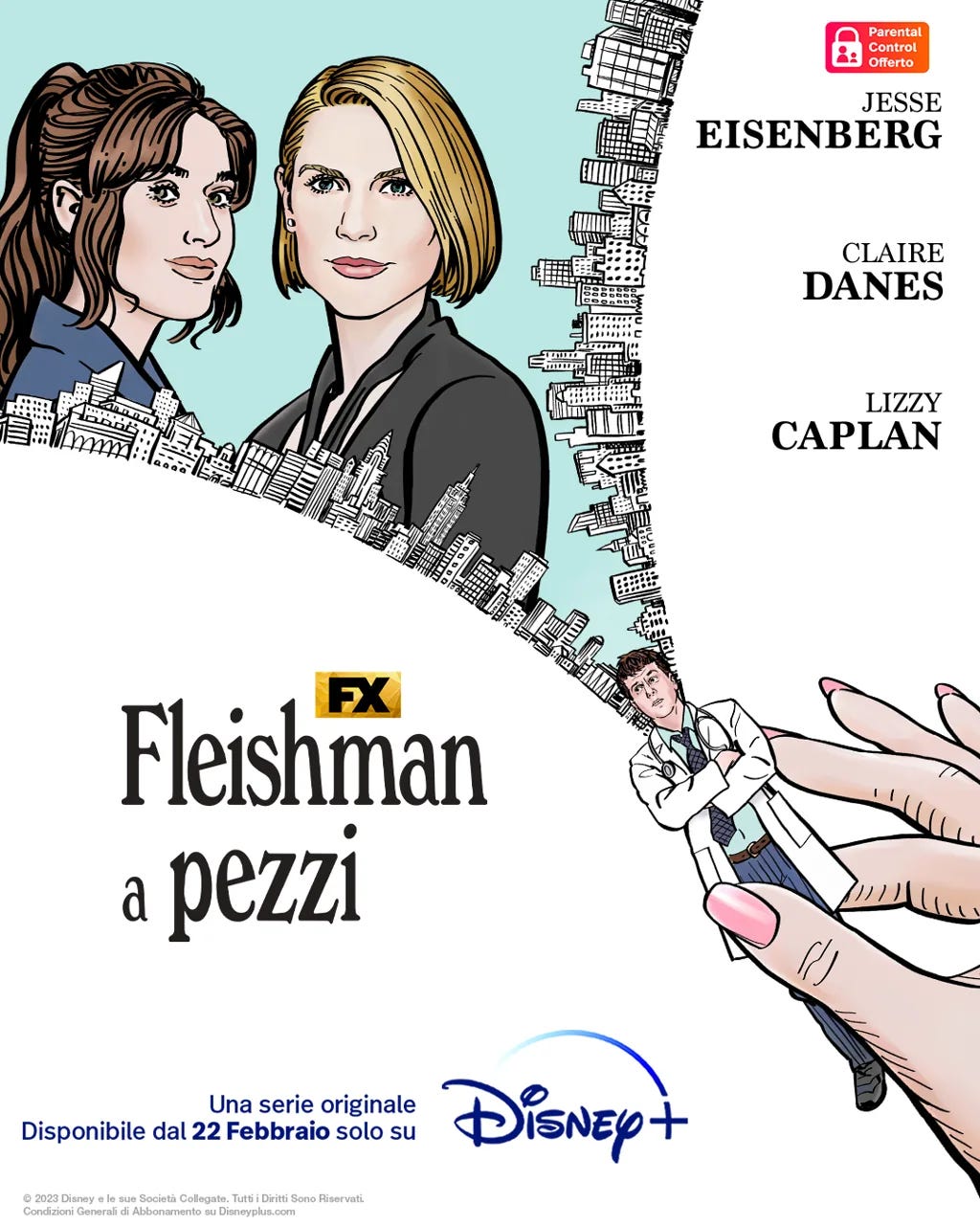

FLEISHMAN A PEZZI

Sto vedendo questa serie tratta dal romanzo definito dal New York Times “il romanzo che ha rinnovato la narrativa sulle peripezie della vita matrimoniale”.

Potete acquistare il libro a questo link

Ne parlerò approfonditamente nella prossima newsletter. Intanto, se volete, dateci un occhio anche voi.